天体写真

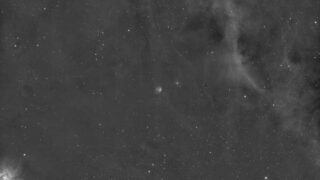

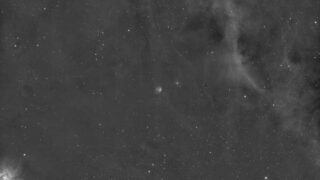

天体写真 SQA106 M78 Hαでの撮影

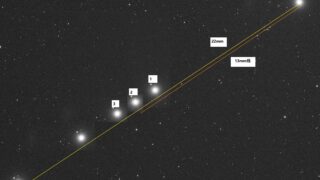

色々と試行している中で、撮影しましたM78 Hαの画像です。試行と言ってもCRUX200MFでのTitanTCS PECに関して再検討しているだけですが。合成ではなくHαだけです。撮影条件:QHY600M、PhotoGraphic DSO ...

天体写真

天体写真  天体写真

天体写真  天体写真

天体写真  天体望遠鏡

天体望遠鏡  雑記

雑記  天体写真

天体写真  天体写真

天体写真  天体写真

天体写真  天体写真

天体写真  天体写真

天体写真