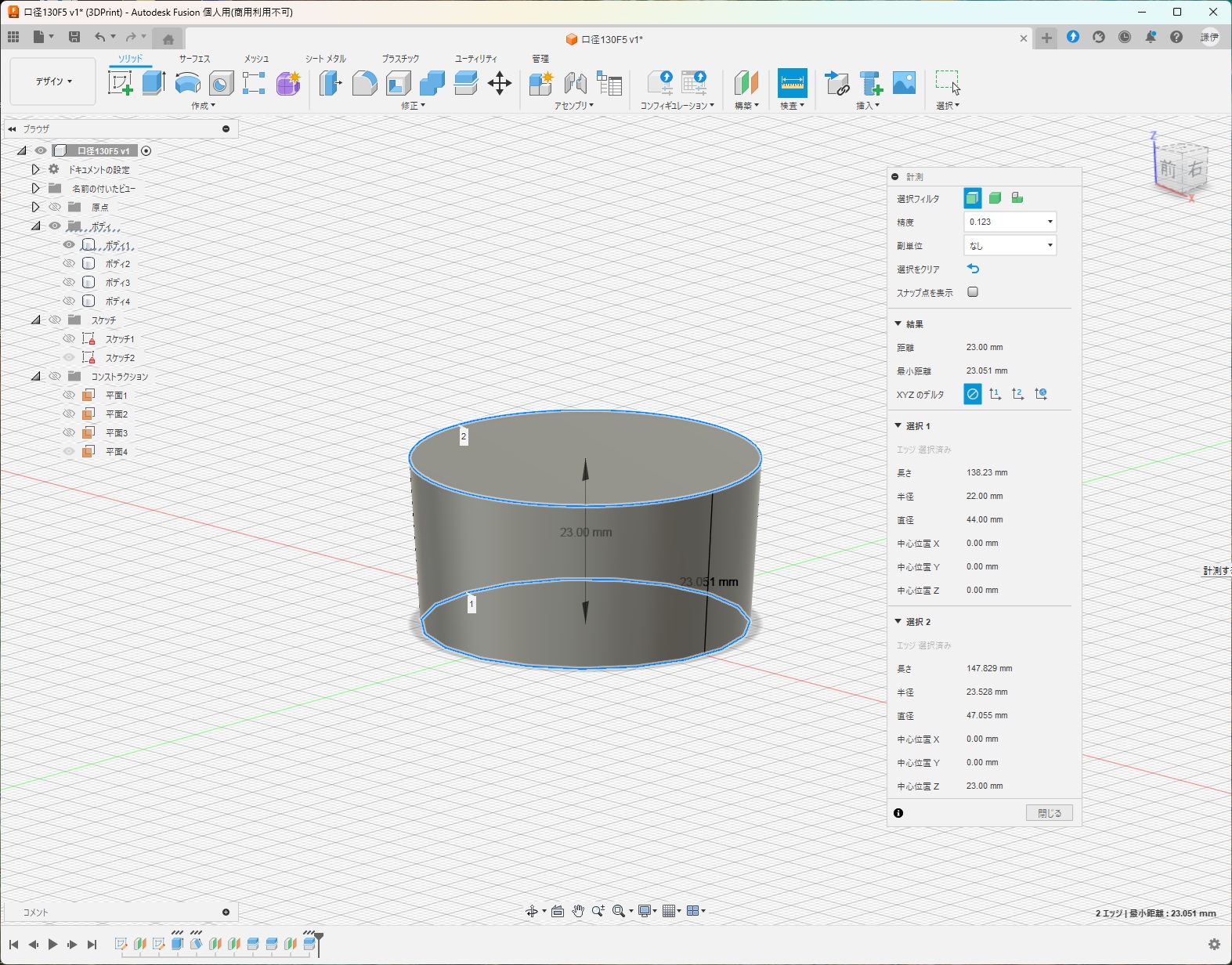

口径130mmでF5系でのカメラ接続に関して大雑把な考察をしてみました。

これは、フルサイズカメラを接続する場合、どの程度の開口径口系が有れば良いのだろうとの、大変大雑把な考察です。口径130mmとフルサイズ径44mmでの円錐形(その中では口径130mmを見通せる)を考えてフィルター位置、カメラアダプター群取付位置、ドロチューブ先端での開口径を見ています。

Fusion360 を使うと、簡単に分かるので大雑把な考察をした次第です。

前提

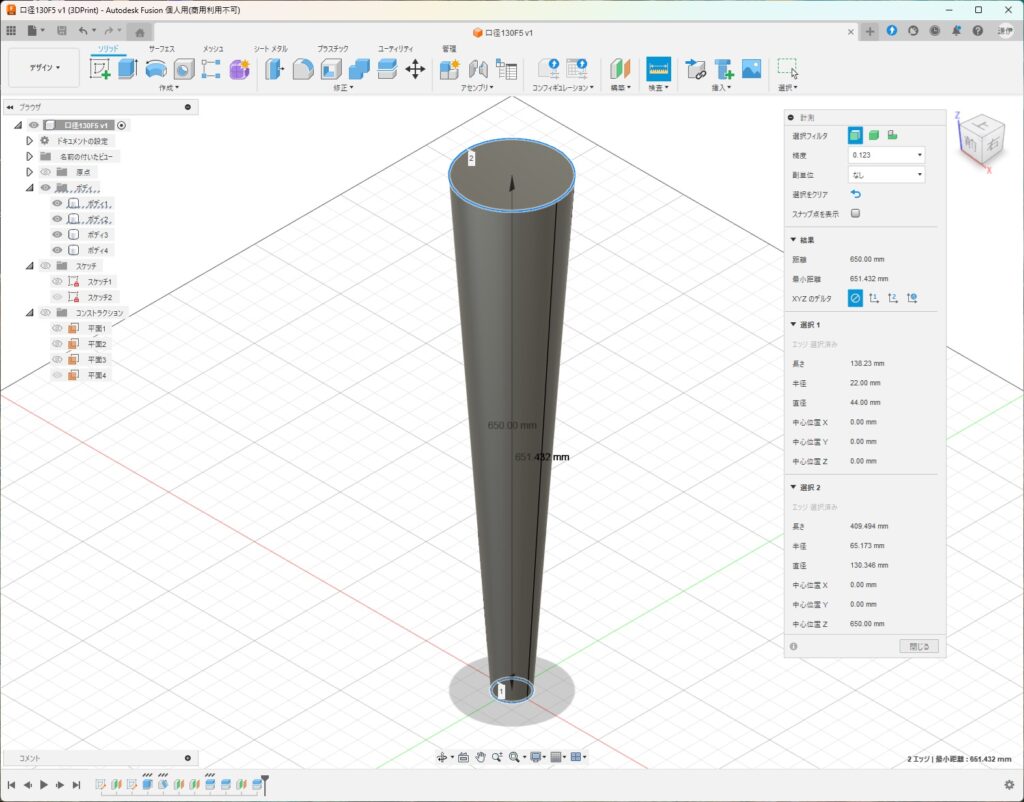

・望遠鏡:口径130mm、F5:650mm

・カメラ:フルサイズ、対角44mm径

・フィルター位置:センサー面から23mm想定(17.5mm+5mmを想定)

・カメラアダプター群位置:BF55mmを考慮して55mm

・ドロチューブ先端:センサー面から200mmで考慮

全体のイメージ

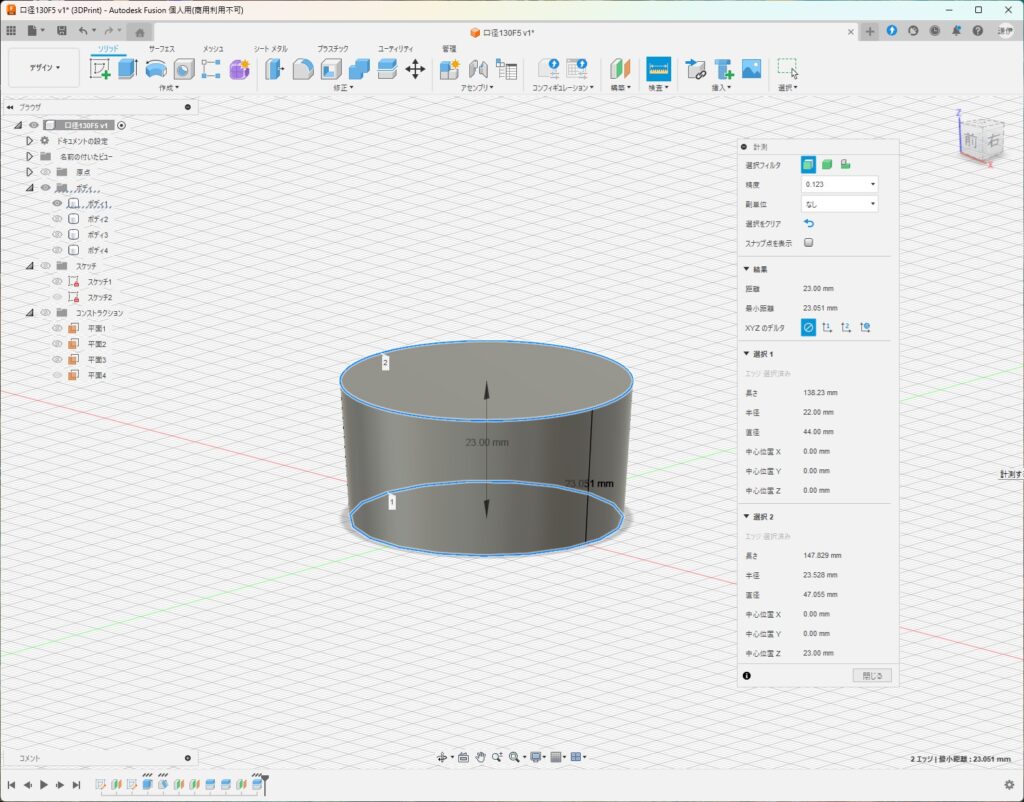

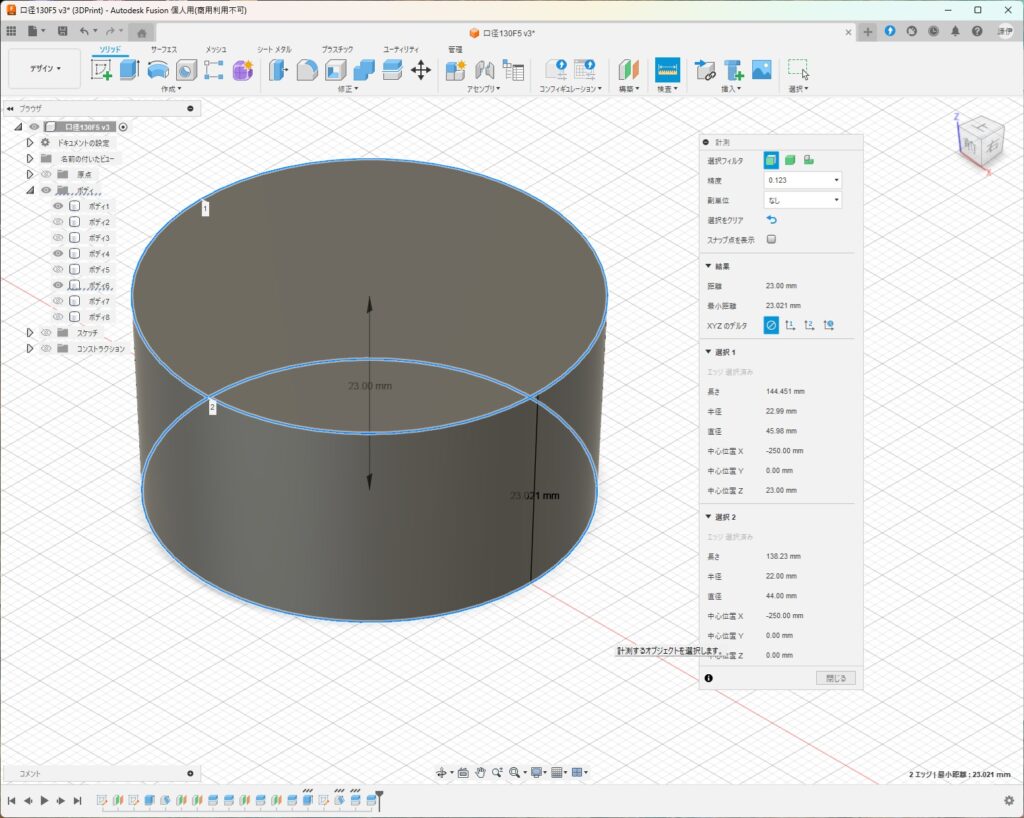

1)フィルター位置での開口径

これから、センサー面上23mmでは47mm径でないとケラレが発生すると思われます。M48のフィルターは開口径44mm程度ですので、50.8mm径の枠無し2インチフィルターの方が良いとなると思います。

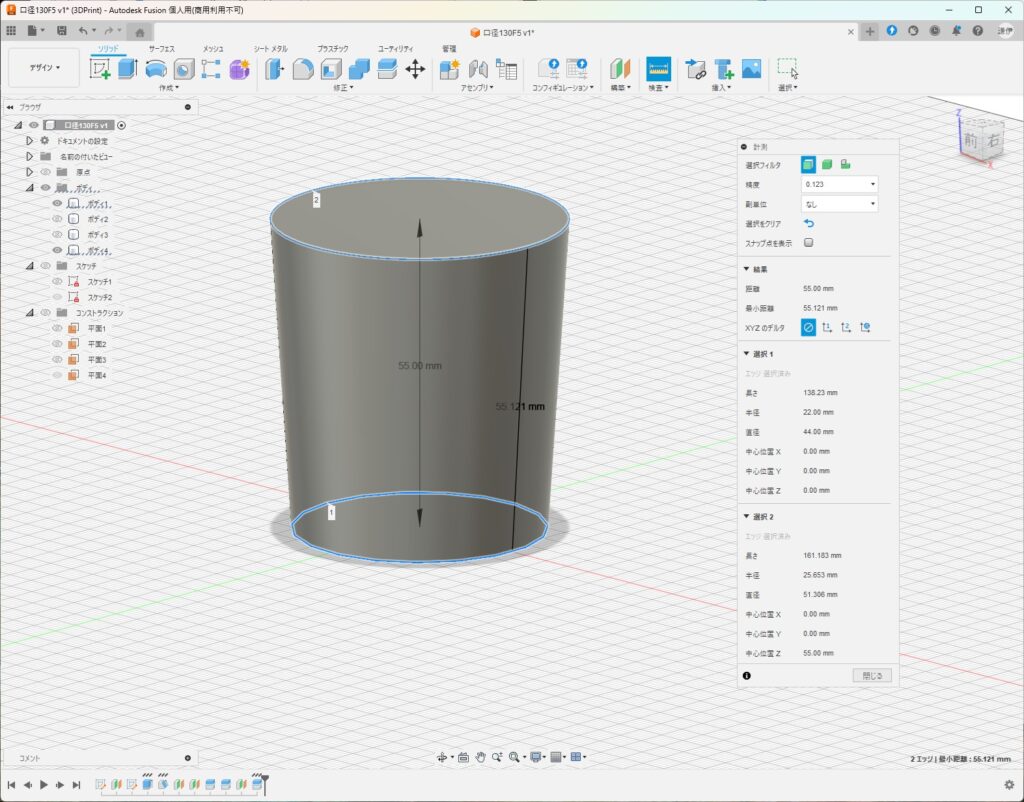

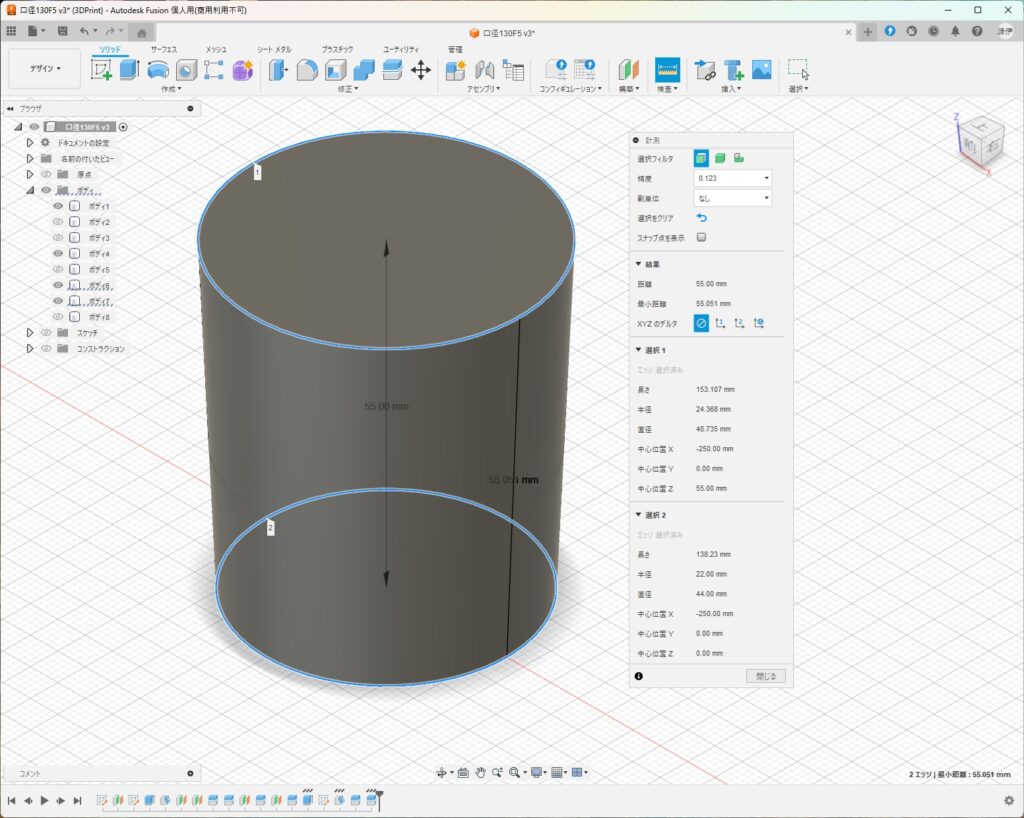

2)カメラアダプター群接続位置(BF55mm)

これからセンサー面上55mmでは開口径51.5mm程度は必要と思います。M54アダプターでも厳しい感じで、実際にはその上のクラス(M60やM68)が良いと考えます。自分はM68での接続で考えています。又、途中にCAAを入れるとしてもM54よりもその上のサイズが適切ではないかと思います。

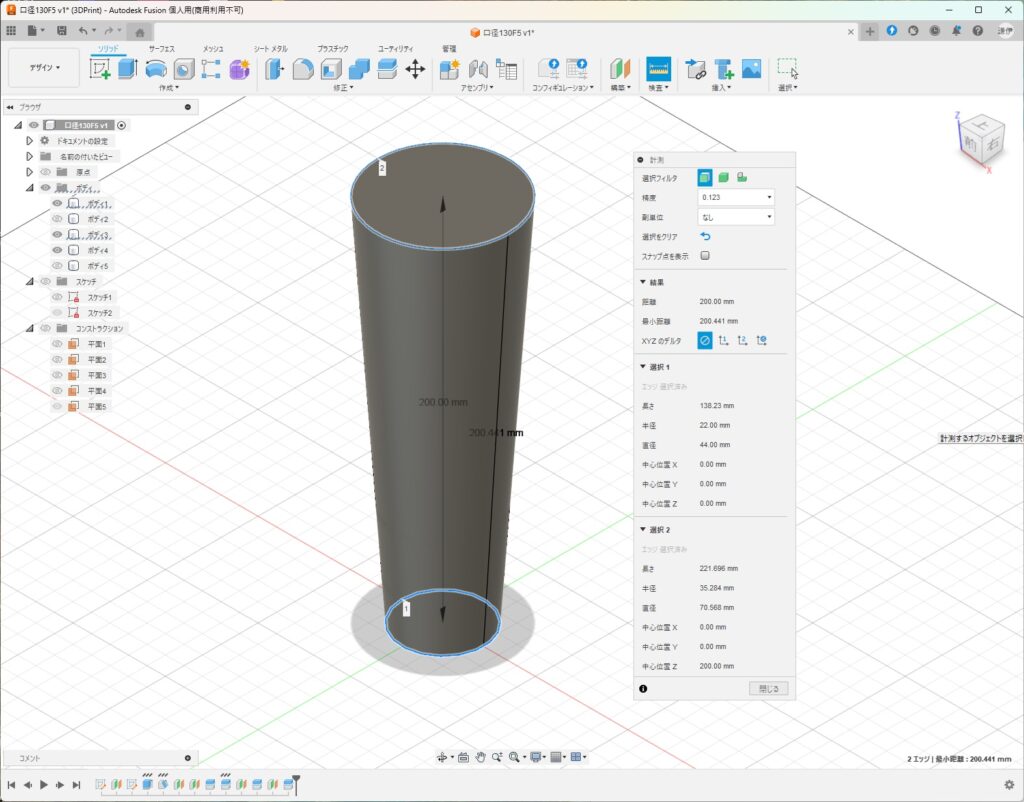

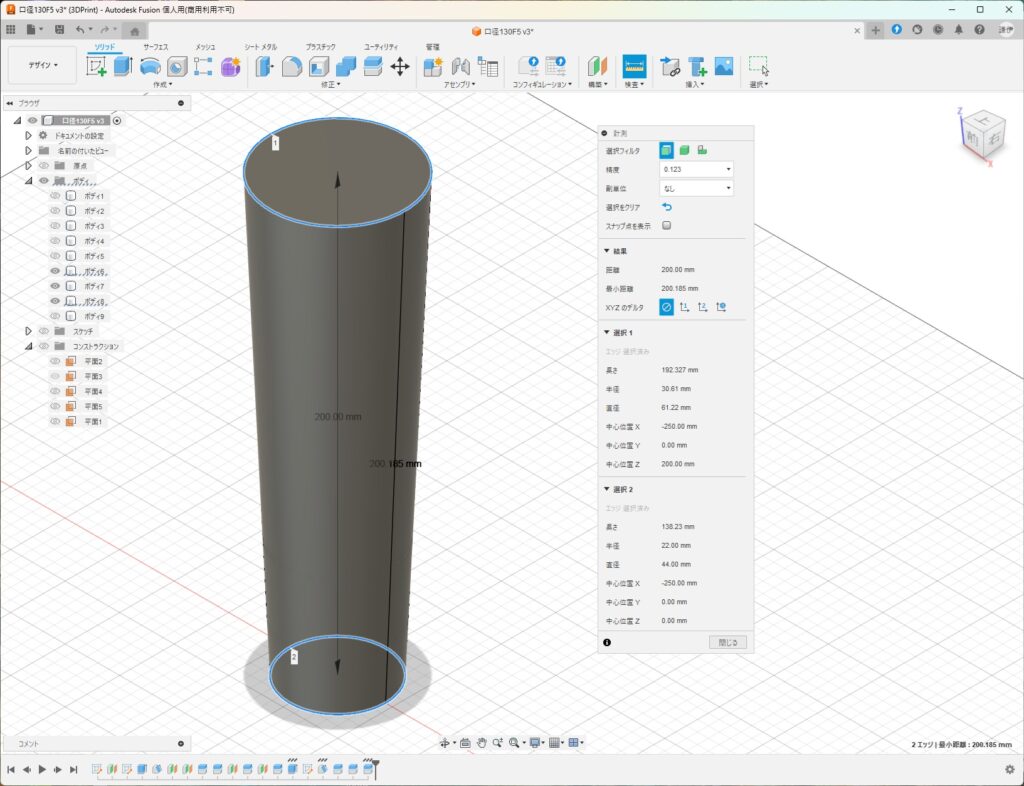

3)ドロチューブ先端(センサー面200mm上)

これからセンサー面上200mmでは開口径70.5mm程度は必要と思います。M72径のドロチューブでは厳しいと思います(ケラレが発生かも)。TOA-130ではレデューサー使用時はNSよりもNFBの方が良いと感じです。

以上、大変大雑把な考察ですが見てみました。最近のアストログラフではカメラ側近くに最終レンズが配置されていますが、おそらく光線的にはセンサー面に広がり収束する方式ではと思いますので、このような単純な解析では無いと思われます。しかし、実際に見た所ではBF55mm部辺りでも口径はやや小さなものが配置されています。不明では有りますが周辺光量は減少していますので、考察的には似たような要素があると思います。光学設計によるのだろうと思いますが、カメラ側レンズも大口径にするのが周辺光量確保に有効なのだろうと思います。VSD90SSなどは最終端レンズ径も大きいので周辺部まで十分な光量を確保できていると思います。

2025/3/24 TOA-130NのFL1000mmでの様子 追加

・Filter面(センサー面上23mm)

開口径は46mmでやはり、50.8mmの枠無しフィルターの方が良いようです。

・BF55mmの場合

開口径は49mm程度、M54で取りあえずは大丈夫そうな感じですが、要注意です。又、これから途中に入れるCAAもM54でも大丈夫だろうと思います。

・ドロチューブ先端(センサー面上200mm)

開口径は61mm程度、TOA-130NSでの72mm径のドロチューブでも大丈夫かも知れません。

これからTOA-130NSで645FLTを使う場合は、フラットナーのレンズ径が大きいので先ずはフィルターに注意(M48よりも枠無しにする)する感じで大丈夫なのではと思います。

コメント